Um 1920 ist in den Königshainer Bergen die Blütezeit des Granitabbaus – ein Einblick in das Leben der Steinarbeiter und die Geschichte der Brüche.

Der Firstenstein-Bruch

Um 1920 ist in den Königshainer Bergen die Blütezeit des Granitabbaus – ein Einblick in das Leben der Steinarbeiter und die Geschichte der Brüche.

Fachkräftemangel. Er ist in der Oberlausitz kein Phänomen der Moderne, sondern stellt zwei Bruchbesitzer schon vor rund 100 Jahren vor Herausforderungen. Granit hat in dieser Region eine lange Tradition, viele Bauersfamilien besitzen seit jeher kleine Brüche, in denen sie das Material für Scheunen und Ställe gewinnen. Mitte des 19. Jahrhunderts wandelt sich das Abbau-Geschehen: Granit wird zunehmend industriell gefördert. Die Eisenbahn dringt in alle Teile des Landes vor, Städte bauen ihre Straßennetze aus. Der Königshainer Granit, extrem hart, eignet sich dafür hervorragend. Rund 1.000 Jahre hält eine Straße aus Granitpflaster, schätzen Wissenschaftler.

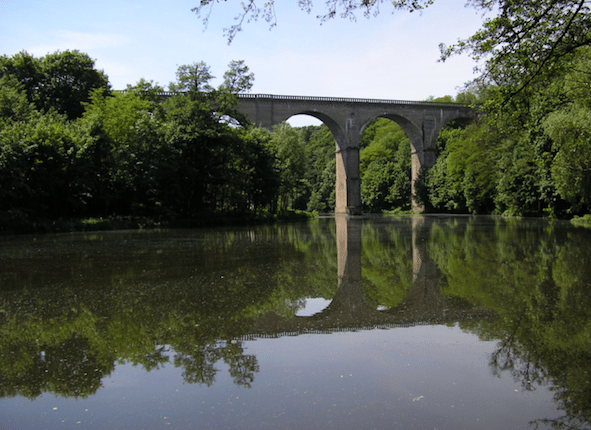

Ab 1844 verhilft der Neißeviadukt, damals ein Mammutprojekt, dem Königshainer Granit zu überregionaler Berühmtheit. Die Eisenbahnbrücke nahe Görlitz ist 475 Meter lang, 32 Meter hoch und mit diesen Ausmaßen dafür verantwortlich, dass die Steinarbeiter ab der Jahrhundertwende in die Tiefe gehen. Denn von den Granitfelsen ist zu diesem Zeitpunkt nahezu nichts mehr übrig.

Die Steingewinnung erfolgt etagenweise. Die Brüche werden mit schrägen Ebenen angelegt, Leitern führen nach oben, das Material wird per Hand herausgezogen, jedenfalls bis 1900. Königshainer Granit kommt in zwei Varietäten vor: Eine ist gleichkörnig, gelblich-grau – und unbeliebt. Die andere, bläulich mit größeren Feldspäten in feiner Grundmasse, wird zum Verkaufsschlager. Hauptsächlich als Pflaster im Straßenbau, aber zum Beispiel auch als Sichtfassade der Görlitzer Stadtsparkasse, als Sockel des Leuchtturms am Kap Arkona und, viel später, als Pflaster im Olympiapark München.

Ab 1912 beginnen die Betreiber, ihre Brüche zu elektrifizieren und ermöglichen so eine Abbautiefe von mehr als zehn Metern. Die Pumpen, Presslufterzeuger und Kräne betreiben sie ab dieser Zeit mit Strom. Etwa 600 Arbeiter bauen damals ab. Sie kommen aus den umliegenden Dörfern und aus Polen, wo noch heute Europas größtes Granitabbaugebiet liegt. Dort waren sie kleine Steinbrecher. Nach Königshain locken sie die Aussicht auf Tariflöhne, Werkswohnungen und das Versprechen, sofort als Bruchmeister einzusteigen.

Sie arbeiten in den Berufsgruppen Spalter und Bohrer, Pflastersteinschläger, Bremsbahnführer und Kranfahrer. Auch Hilfsarbeiter gibt es viele – unter ihnen auch Frauen, die zum Beispiel als “Winkerinnen” für die Kranführer tätig sind oder Steinabfälle zu Schotter zerkleinern. Der Wettbewerb um die Arbeiter treibt teilweise skurrile Blüten – was vor allem daran liegt, dass die beiden Unternehmen nur eine Straße trennt und sie sich so gegenseitig immer wieder die besten Arbeiter abwerben.

Ein Steinbrecher verdient 1909 in Königshain geschätzt 700 Mark jährlich. 1928 bekommt ein Pflastersteinschläger für 100 Stück zwischen 0,36 und 1,76 Reichsmark. Er arbeitet täglich acht Stunden, ab drei Jahren Betriebszugehörigkeit winken drei Tage Urlaub im Jahr.

Die zahlreichen Brüche – mindestens zwölf allein in Königshain, um die 25 in der gesamten Umgebung – wechseln im Laufe der Zeit mehrmals die Besitzer: Berthold Königsberger aus Breslau etwa baut das Geschäft kräftig aus, wird 1936 aber enteignet. Er ist Jude und soll sich umgebracht haben, der Rest der Familie verschwindet in dieser dunklen Zeit von einem auf den anderen Tag.

Die Steinbrüche selbst zählen zur kriegswichtigen Wirtschaft, sie liefern Material für Autobahnen. Nach dem Krieg fliehen die Geschäftsführer beider Werke. Mitte der 50er Jahre gründet sich der VEB Granitwerke Königshain. Rund 25 Jahre später ist der Granit quasi alle – das Material wird härter, je tiefer die Schichten liegen. Für den VEB lohnt sich der Abbau immer weniger, teilweise funktioniert er mit der veralteten Technik gar nicht mehr. Der Betrieb wird liquidiert.

Heute ist die gesamte Umgebung Landschaftsschutzgebiet, die Brüche sind komplett mit Wasser gefüllt und zu Biotopen geworden, in denen es verschiedenen Schlangenarten gut geht und an deren Steilkanten Uhus brüten. Auf den ersten Blick erinnert nicht mehr viel an den ohrenbetäubenden Lärm und den Staub in den Königshainer Brüchen. Aber ein Team des Schlesisch-Oberlausitzer Museumsbverbundes bewahrt die Geschichte: Es gibt einen Natur- und Steinbruchlehrpfad, das Granitabbaumuseum und regelmäßig öffentliche Führungen durch das einstige Abbaugebiet.